29 mars 2008

6

29

/03

/mars

/2008

15:56

Voici une très bonne analyse d’André Rouillé sur la position de l’Art, je le laisse à votre appréciation.

Voici une très bonne analyse d’André Rouillé sur la position de l’Art, je le laisse à votre appréciation.L’industrie ne mène plus le monde. Le capitalisme industriel est en train de muter vers ce qu’il est désormais convenu d’appeler un «capitalisme cognitif». Et l’art s’en ressent fortement.

Alors que le capitalisme industriel produisait «des marchandises au moyen de marchandises, le capitalisme cognitif produit des connaissances au moyen de connaissances et du vivant au moyen du vivant» (Yann Moulier Boutang). La force de travail compte moins que la force d’invention.

Cela ne signifie certes pas que la production industrielle d’objets matériels a disparu, mais seulement qu’elle n’est plus le lieu principal de production de la valeur. L’immatériel prévaut désormais sur le matériel. Tandis qu’une division internationale sépare les centres de conception, dans les pays développés, des lieux de fabrication, dans les pays émergents — à cause d’une recherche accrue de profits, mais aussi en raison des différences majeures entre les procès industriels et cognitifs de production.

L’organisation industrielle parcellise les tâches pour les décomposer en une addition de gestes simples et répétitifs faciles à exécuter et aisément assimilables. Ce qui rend les ouvriers interchangeables et rapidement rentables, et ce qui les met dans l’impossibilité de se reconnaître dans les marchandises qu’ils ont produites et que les autres consomment.

En outre, ces clivages traversent toute la vie en opposant notamment la vie professionnelle et la vie privée.

Ces limites et rigidités sont devenues un frein à la production de valeur avec le passage, au tournant du XXIe siècle, d’une production de masse à une «économie de variété» multipliant les petites séries de produits individualisés, proposés pendant de courtes périodes, et adaptés à des attentes volatiles. Situation face à laquelle il faut savoir capter les plus fines fluctuations du marché et concevoir des produits adaptés. Ce qui exige une intelligence collective de cerveaux connectés en réseau à l’échelle planétaire par le biais d’internet. Il s’agit désormais d’innover, de stimuler la créativité, c’est-à-dire de faire du «capital humain» la matière première de la valeur.

La césure entre la vie privée et le travail est elle-même en train de s’estomper sous l’action de l’accessibilité continue des acteurs — par téléphone, mail et internet, désormais tous mobiles —, mais aussi parce que la créativité déborde l’organisation du travail industriel et les murs de l’entreprise pour impliquer tout le temps et l’espace de chacun, autant que ses connaissances, ses aptitudes, sa culture, ses savoir-faire, sa sensibilité, ses affects. Bref, toute sa vie.

La production de la valeur sous le capitalisme cognitif prend ainsi les traits d’une bioproduction. Le producteur-créateur produit de la valeur avec sa vie, ce «capital humain» qu’il fait simultanément fructifier.

Le caractère innovant de l’activité, et son intrication profonde et essentielle avec la vie, ont conduit des sociologues comme Luc Boltanski (Le Nouvel Esprit du capitalisme) et Pierre-Michel Menger (Portrait de l’artiste en travailleur) à rapprocher la situation des producteurs-créateurs du capitalisme cognitif avec celle des artistes.

La mobilisation de ces stéréotypes de l’artiste solitaire est d’autant plus paradoxale qu’elle est appliquée à l’économie de la connaissance qui réunit en réseaux des créateurs et stimule une intelligence collective.

Les conjonctions seraient plutôt à rechercher dans les protocoles de la création artistique elle-même. En premier lieu chez Marcel Duchamp dont les ready-made abolissent, au début du XXe siècle, le travail manuel de fabrication au profit de la conception intellectuelle et de l’acte de choisir des objets tout faits («ready made»).

La production artistique est ainsi orientée sur la voie de la conception immatérielle, à rebours de la production des objets d’art traditionnels faits à la main. L’art préfigurant ainsi le paradigme qui présidera un siècle plus tard à l’économie cognitive.

En outre, les convergences sont évidentes entre les décloisonnements du champ artistique — ossifié en genres, pratiques, et matériaux; entre l’effondrement des verticalités de la société industrielle dans les horizontalités de la société cognitive; et entre le dépassement des apories sur «l’art et la vie» par l’avènement de la bioproduction avec la vie comme matière première.

Un retournement décisif semble être d’ores et déjà engagé par lequel l’art pourrait bien avoir été happé par le capitalisme cognitif, c’est-à-dire neutralisé dans ses velléités critiques et politiques passées, et devenu une déclinaison du modèle social et économique d’aujourd’hui. Il faudra y revenir.

André Rouillé site internet

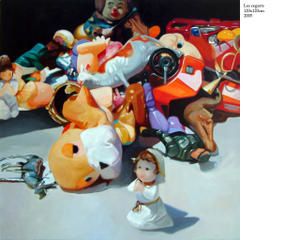

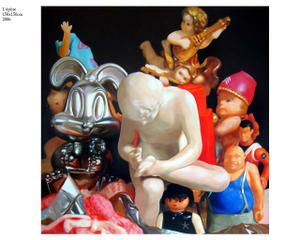

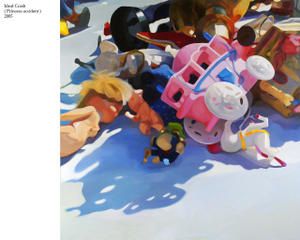

Peintures Frédérik Deprun, Artiste peintre à Lyon

Aucune utilisation des œuvres sans l'accord de l'artiste - © Frédérik Deprun

Aucune utilisation des œuvres sans l'accord de l'artiste - © Frédérik Deprun

/idata/0492105/librairie-elan-sud/Jean-Dherbey/Dherbey_9743.jpg)

/idata/0492105/39-45-en-Vaucluse/LaProvence20140511_39-45.jpg)

/idata/0492105/librairie-elan-sud/7-decembre-2013/7-decembre-2013-8548s.jpg)

/idata/0492105/librairie-elan-sud/Francoise-Bourdon/Bourdon_assemblee.jpg)